生成AI × 提案プレゼン = ビジネス変革の起点

生成AIの急速な進化により、この技術はもはや企業経営において「選択肢」ではなく「必須」の存在となりました。AIによる革新の波に乗り遅れることは、ビジネスの世界で大きな後れを取ることを意味します。

私たちマーキュリッチは、AIを単なる業務効率化ツールではなく、組織と個人の成長を加速するパートナーとして位置づけています。そこで提案したいのが、「生成AIによる実務改革」の第一歩として、最も成果が見えやすい「提案活動・プレゼンテーション」から始める戦略です。

なぜAI×プレゼンなのか?

「AIをどこから導入すべきか」という問いに、明確な答えを持つ企業はまだ少数派です。そこで私たちは、「提案活動・プレゼンテーション」という具体的な業務領域からの着手を推奨しています。

その詳しい理由については第2章で詳述しますが、提案・プレゼン業務は、AIの力を最大限に活かしながら、組織全体のAI活用を加速させる”最適な起点”となり得るのです。

このガイドでは、御社の提案力を飛躍的に高めるAI活用法と、それを組織に定着させるための具体的な方法論をご紹介します。

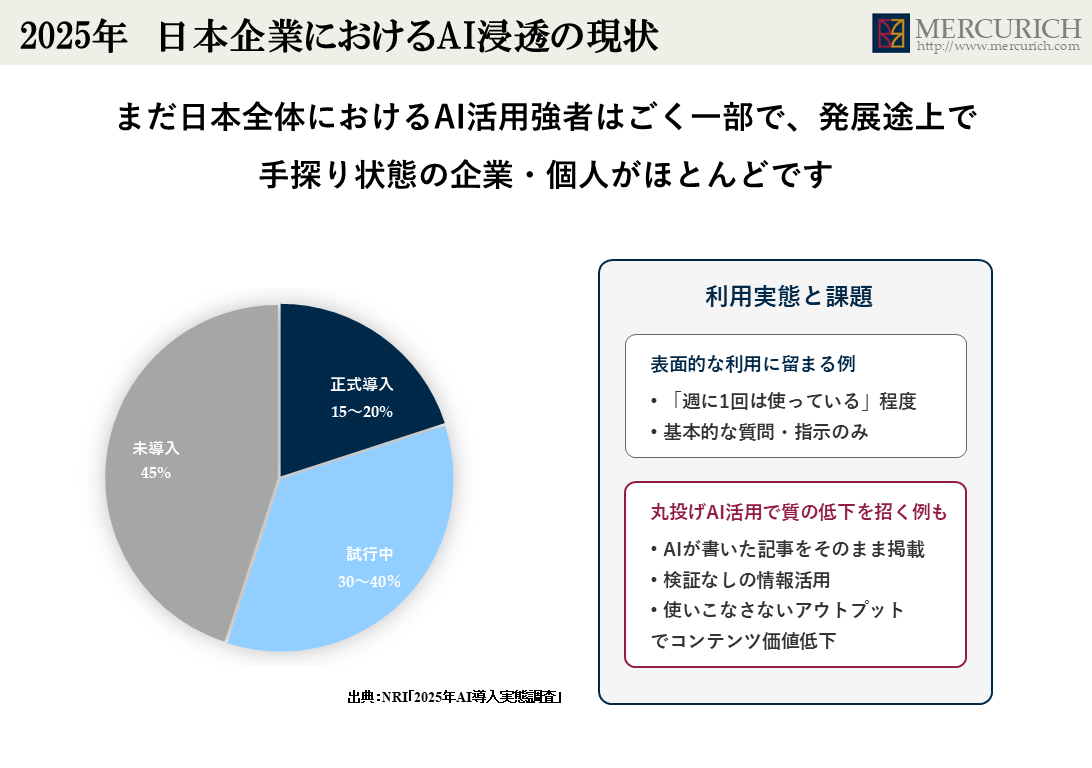

AI活用の現状 ― 日本企業はまだ発展途上

NRIの調査(2025年AI導入実態調査)によると、日本企業のAI本格導入率はわずか15〜20%に過ぎません。試行段階を含めても全体の半数程度であり、依然として約45%の企業がAI未導入という現実があります。

さらに懸念すべきは、導入している企業でも活用の質が十分でないことです。多くの企業では:

- 「週に1回程度」の散発的な使用

- 「基本的な質問や単純な指示」だけの限定的活用

- AIが生成した内容を「検証なしで鵜呑み」にする危険な運用

こうした表面的な活用では、AIが秘める真の可能性を引き出せないばかりか、不適切な使用によって品質低下や信頼喪失を招くリスクすらあります。

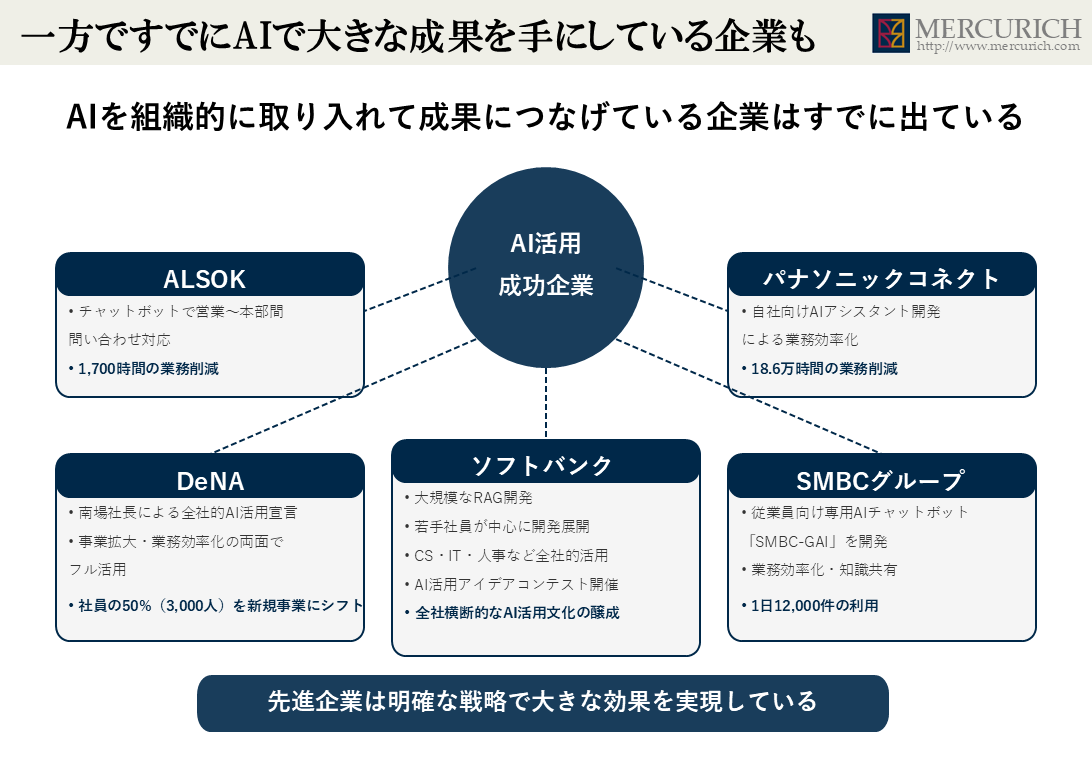

一方で、成果を出している企業はすでに動き始めている

AI活用に積極的に取り組む企業では、すでに目覚ましい成果が表れています:

- ALSOK: AIチャットボットによる社内問い合わせ対応で年間1,700時間の工数削減

- パナソニックコネクト: 自社開発AIアシスタントにより18万時間超の業務効率化を実現

- DeNA: 経営トップ主導でのAI活用推進により、社員の50%を新規事業にシフト

これらの企業に共通するのは、AIを単なるツールではなく、組織変革のエンジンとして位置づけている点です。個々の業務改善に留まらず、企業文化そのものを変革する力としてAIを活用しているのです。

いま”動き出す”ことが競争力の源泉に

ビジネスの世界では「AIを活用できるか否か」が企業間の決定的な差となる日はそう遠くありません。その差は今後さらに拡大し、取り返しのつかない競争力格差へと発展する恐れがあります。

- 人材獲得・定着においてAI活用企業が優位に

- AI活用によるコスト構造の変化が商品・サービスの価値を大きく変える

- 顧客体験の質において、AI活用企業が一歩先へ

いま必要なのは「完璧な導入計画」ではなく、具体的な一歩を踏み出す勇気だと我々は考えます。そして、その最初の一歩として最適なのが「プレゼンテーション業務のAI強化」なのです。

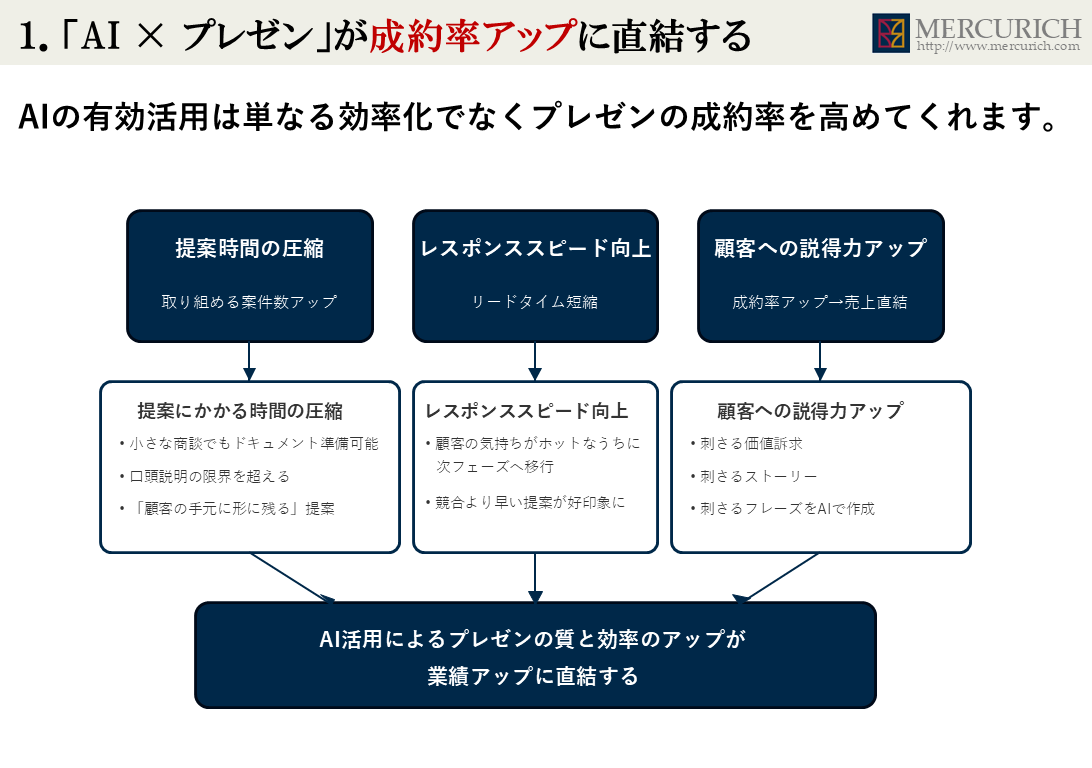

なぜ “AI×プレゼン” からスタートするべきか?

AIを業務導入する際、多くの企業が「どこから手をつけるべきか」という問いに直面します。業務効率化、ナレッジマネジメント、顧客対応など様々な選択肢がある中で、私たちがまず「プレゼンテーション業務」から始めることを推奨する理由は、次の3つに集約されます。

理由1:直接的な売上貢献 ― プレゼンは”成果の最前線”

プレゼンテーションは単なる情報伝達ではありません。それは相手の意思決定を促し、ビジネスの成果に直結する活動です。特に以下の場面では、プレゼンの質が結果を大きく左右します:

- 営業提案・クライアントへのソリューション提案

- 経営層への予算・リソース獲得のための説明

- 社内での新規プロジェクト立ち上げ提案

これらの場面でAIを活用することで、次のような具体的効果が期待できます:

✅ 提案準備時間の大幅削減 — 従来比30-50%の時間短縮

✅ 提案内容の質向上 — より説得力のある論理構成と表現力

✅ 提案数の増加 — 同じ時間でより多くの提案機会を創出

実際に、当社のクライアントでは、AI活用によりリサーチ時間の圧倒的な短縮や、提案内容の切り口の網羅性が大幅に向上するなど、具体的な成果が表れ始めています。

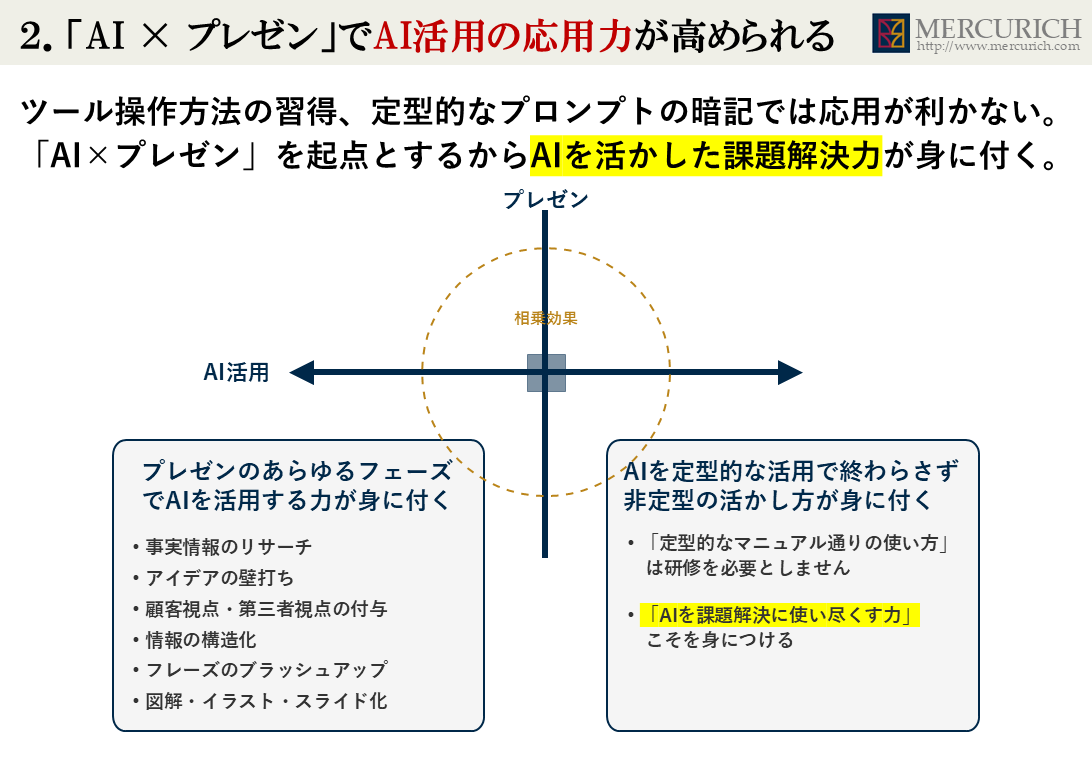

理由2:非定型業務こそAIの真価が発揮される領域

多くの企業のAI活用は、「定型業務の自動化」に留まっています。データ入力の自動化、定型文書の生成、FAQへの自動応答など、ルールが明確で成果が予測しやすい業務からスタートするのは自然な流れです。

しかし、これだけではAIの持つ可能性のほんの一部しか活用できていません。

真の業務変革は、企画立案、意思決定支援、クリエイティブワークといった非定型業務にAIを取り入れた時に初めて実現します。そして、プレゼンテーション業務はまさにその代表例なのです。

なぜ非定型業務でのAI活用が進まないのか?

プレゼン資料作成において、多くの企業では以下のような状況が見られます:

- AIに「営業提案書を作成して」と丸投げするも、出来上がった内容の品質に満足できない

- キーワードだけ渡してAIにアウトプットを任せても、クライアントに提出できるレベルにならない

- 結局、従来通り人間がすべて手作業で作成する「AIなし」の状態に戻ってしまう

この状況は「AIとの協働方法を理解していない」ことに起因します。AIは万能ではなく、人間とAIそれぞれの強みを活かした新しい働き方を習得する必要があるのです。

プレゼン業務×AIで「共創」を学ぶ

プレゼンテーション作成の一連のプロセスは、AIとの理想的な協働方法を学ぶための絶好の機会です:

| フェーズ | 人間の役割 | AIの役割 | 生まれる価値 |

|---|---|---|---|

| リサーチ | 調査方針の決定、情報の評価 | 高速な情報収集、多角的な視点提供 | 短時間で幅広い情報と視点を獲得 |

| ストーリー構築 | 核となるメッセージの設定、相手視点の反映 | 論点整理、構成案の複数提案 | 説得力の高い独自の構成を効率的に作成 |

| 表現強化 | 最終的な表現の選定、一貫性の確保 | 多様な表現案の生成、受け手心理の分析 | 伝わる言葉選びと表現の洗練 |

| スライド化 | ビジュアル要素の最終判断、全体調整 | レイアウト案やビジュアル素材の提案 | 情報設計とビジュアル表現の質向上 |

このように、AIをただ使うのではなく、AIと共創するプロセスを体験することで、組織のAIリテラシーは大きく向上します。単なる「作業の効率化」ではなく、「思考と創造の拡張」こそが生成AIの本質的価値なのです。

非定型業務でのAI活用が組織にもたらす真の変化

プレゼン業務でのAI活用経験は、次のような意識と能力の変化をもたらします:

- AIを道具として使いこなす視点の獲得 — 丸投げではなく、適切に指示・判断する力

- AIとの対話を通じた自らの思考の整理・発展 — 複数の視点から問いを深める習慣

- 成果物の質を高める共創プロセスの習得 — 人間とAIの強みを組み合わせる思考法

当社のクライアントでは、「単なる業務効率化」を超えて、「発想の幅が広がった」「考える時間が増えた」「自分の思考の盲点に気づけるようになった」といった声が多く聞かれます。これこそが非定型業務×AIがもたらす真の価値なのです。

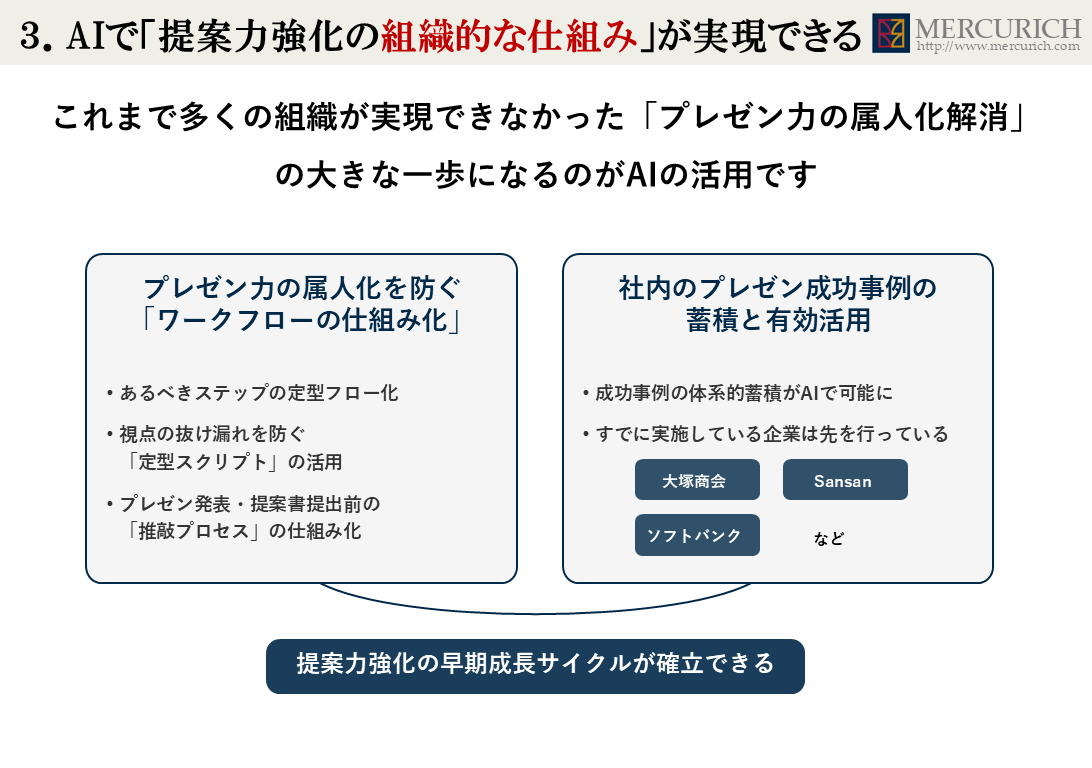

理由3:組織の「属人化」解消と「ナレッジ共有」の実現

多くの企業で、優れたプレゼンテーション能力は一部の「できる人」に依存しています。しかし、AIを活用することで、この「属人化された能力」を「組織の共有資産」へと変えることが可能になります。

具体的には以下のような変化がもたらされます:

- ベストプラクティスの形式知化 — 成功事例のパターンをAIが学習・再現

- 提案・プレゼン作成に関するワークフロー統一化 — 必要なプロセスを誰もが踏襲できる

- 品質の標準化 — 誰が作成しても一定水準を保てる安定性

この考え方を実践に移すと、例えば「ベテラン営業担当者の提案アプローチをAIプロンプトの形で共有する」といった取り組みが可能になります。これにより、チーム全体の提案スキルが底上げされ、営業成績のばらつきが減少するといった効果が期待できます。

プレゼン業務から始める — 具体的なメリット

AI活用の第一歩としてプレゼン業務を選ぶことで、以下のような組織的メリットも得られます:

- 成果の可視化が容易 — プレゼン品質向上や時間短縮など、効果測定がしやすい

- 横展開のハードルが低い — 特別なシステム構築なしで始められる

- 全社的な共感を得やすい — 多くの社員が抱える「プレゼン作成の悩み」に直接応える

AIの力をビジネス成果に直結させる最短ルート。それがプレゼンテーション業務からのAI活用開始なのです。

AIでプレゼン作成はどう変わるのか?

プレゼンテーション作成においてAIを活用すると、単なる「作業の効率化」を超えて、プレゼン作成の質そのものが根本から進化します。しかし、AIを最大限に活かすためには、「丸投げ」ではなく「適材適所」のアプローチが不可欠です。

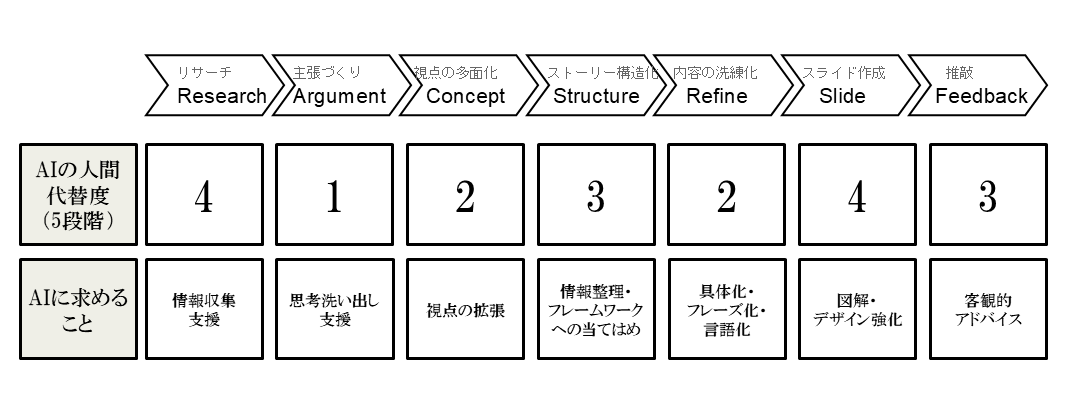

プレゼン作成における7つのフェーズとAI活用

プレゼン作成は以下の7つのフェーズに分解できます。各フェーズごとにAIに任せられる度合いが異なることを理解することが、高品質なプレゼンを効率的に作成する鍵です。

1.Research(リサーチ): 情報収集を”量”から”質”へシフト

- AIは大量の情報を短時間で収集し、人間はその評価と選択に集中

- AIに任せられる度合い: ★★★★☆ (4/5)

2.Argument(主張づくり): 自分自身の思考を可視化

- AIが思考の整理役となり、人間は核となるメッセージを主導

- AIに任せられる度合い: ★☆☆☆☆ (1/5)

3.Concept(視点の多面化): 盲点を消し、説得力を高める

- AIが多様な立場からの視点提供を行い、人間が最終判断

- AIに任せられる度合い: ★★☆☆☆ (2/5)

4.Structure(ストーリー構造化): 論理と感情の両面から最適化

- 複数の構成パターンをAIが提案し、人間が目的に合わせて選択

- AIに任せられる度合い: ★★★☆☆ (3/5)

5.Refine(内容の洗練化): 言葉の力を最大化

- AIが多様な表現案を生成し、人間が最終的な表現を選定

- AIに任せられる度合い: ★★☆☆☆ (2/5)

6.Slide(スライド作成): 情報を「見える化」する

- AIがレイアウトやビジュアル素材を提案し、人間が調整

- AIに任せられる度合い: ★★★★☆ (4/5)

7.Feedback(推敲): 客観的視点でブラッシュアップ

- AIが第三者視点でフィードバックを提供し、人間が改善策を判断

- AIに任せられる度合い: ★★★☆☆ (3/5)

AIへの「丸投げ」が失敗する理由

一部のAIユーザーがプロセスを意識せずにAIに丸投げしているケースがあります。「プレゼン資料を作成して」と一気に指示するだけで質の高い資料が完成すると期待するのは現実的ではありません。その理由は何でしょうか?

それは、AIに任せやすいパートと、AIに任せきれない(むしろ人間がリードすべき)パートの区別ができていないからです。この区別なく丸投げすると、次のような問題が生じます:

- 顧客理解の欠如: 表面的なニーズに対応するのみで、真の課題把握ができない

- 自社ならではの主張の希薄化: 誰にでも書けるような一般論に終始

- 独自性の欠如: テンプレート的な内容になり、差別化要素が乏しい

AI×プレゼンの真価:思考プロセスそのものの進化

これらの7つのフェーズでAIを適材適所で活用することの最大の価値は、単なる作業効率化ではなく、思考そのものの質が向上する点にあります。AIとの対話は、自分自身の思考を映し出す鏡となり、思考を拡張するパートナーとなるのです。

ある当社クライアントは次のように表現しています:

「AIでプレゼン資料を作るようになって変わったのは、単に作成時間が短くなっただけではありません。自分の考えを整理し、多角的に検証する癖がつき、プレゼンの質だけでなく、日々の意思決定やコミュニケーションまで変わりました。言わば、思考のアップグレードです。」

繰り返しますが、AIを「活用する」のではなくAIと「共創する」—これが次世代のプレゼン作成の姿です。フェーズごとの適切な役割分担を理解し、人間とAIの強みを組み合わせることで、プレゼンの質と生産性の両方を飛躍的に高めることが可能になります。

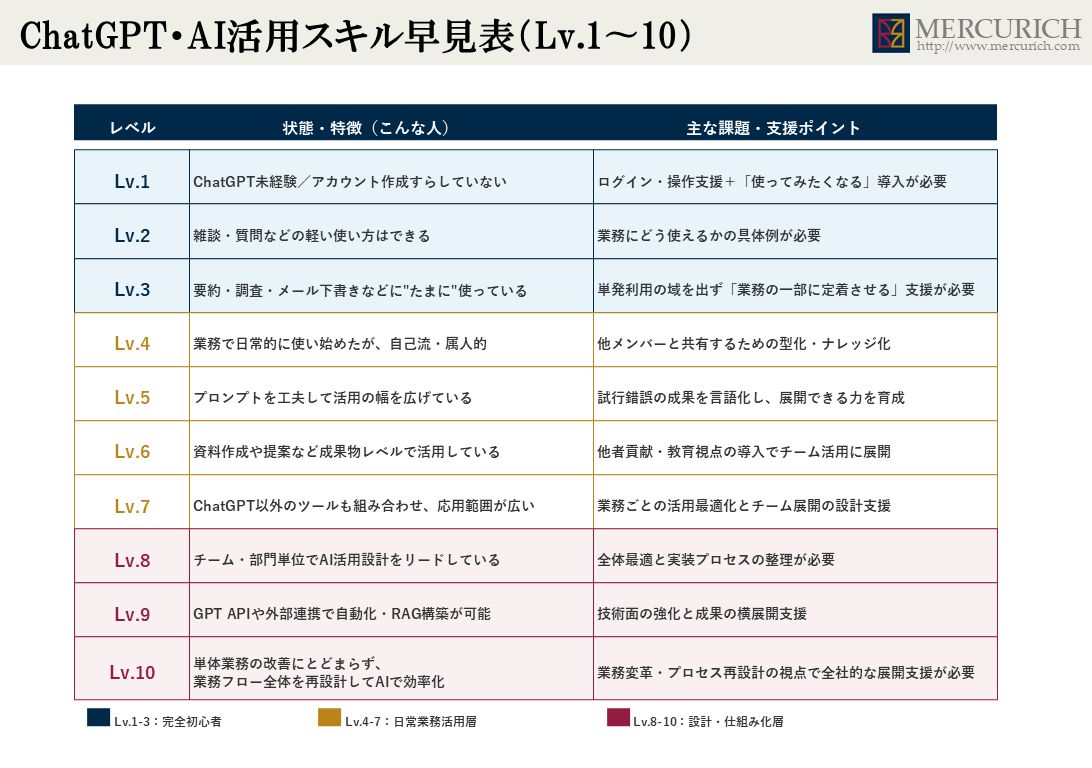

AIスキルの成長ステップと研修の目標

上で述べたような「AIと共創するプレゼン作成」は、誰もがいきなり実践できるものではありません。AI活用の力は日々の業務の中で少しずつ経験を積み重ねていくことで高まっていきます。

そのためにも組織はまず社員の「AI活用レベル」の現在地を把握することが重要です。そのために「ChatGPT・AIスキル早見表」を使って、各自のスキルの現状を可視化していきましょう。

ChatGPT・AIスキル早見表

貴社ではどのレベルに何割くらいの社員がいそうでしょうか?いきなり全員をLV.8~10に育てることは不可能ですし、その必要もありません。一方で多くの社員がLV.1~3のままで放置してよいものでもありません。できることならば早期に社員の大半をLV.4くらいまで引き上げ、そこから着実にLV.7程度まで持っていければよいでしょう。

研修のゴール

この研修では、Lv.4(業務での試行錯誤層)の人材をLv.7(成果物レベルの活用層)に成長させることを目指します。AIを「なんとなく使う」から「成果物として形にできる」「チームで活用できる」レベルへと引き上げます。

AI×プレゼン研修 カリキュラム詳細(Day1〜Day7)

本研修で目指すのは、実際にAIを活用したプレゼンテーションの質と生産性を共に高めることです。そのためには知識の付与だけでは充分ではなく、実際に学んだことを現場で使っていく中で試行錯誤し、壁にぶつかり、その壁の乗り越え方を自ら考え、それでも乗り越えられない課題を次の回に持ち寄って問題解決するというプロセスが重要です。

こうしたサイクルを繰り返す中で実践的なAI活用スキルが確実に身についていきます。ですので、この研修は一日・二日の短期集中型ではなく、全7回の講座として、その合間合間で実践を積み重ねていく形式を採用し、現場での応用と内省の時間を最も重視します。

Day1:AI×プレゼン概論

- AIは産業革命なのか?

- AIを味方につけた未来、AIに置いていかれる未来

- 新しい概念から逃げたくなる3つの心理抵抗

【演習】 現状のAIスキルチェック

【演習】 初歩的なAI活用スタート

Day2:AIでリサーチを圧倒的に効率化する

- VS Before インターネット時代のリサーチ

- AIは嘘をつく?ファクトチェック可能なリサーチ

- リサーチ系AIを使い倒す

【演習】 実践AIリサーチ

【演習】 リサーチonlyプレゼンの作成

Day3:音声入力で主張の言語化を加速する

- 主張のないプレゼンの無意味さ

- 主張は外部情報と内部情報から作られる

- 「一旦ぺらぺらしゃべる」はなぜAI活用の決定打なのか

- 音声入力の5つのコツ・3つの方法・4つの活用領域

【演習】 音声入力シミュレーション

Day4:AIと対話しコンセプトを磨き上げる

- 3Cの観点からコンセプトを最適化する

- 盲点をさがすのにAIは絶好のパートナーとなる

- コンセプトを強化するためのプロンプト集

- カスタムGPTの活用で「思考のムラ・抜け漏れ」を防ぐ

【演習】 提案コンセプトブラッシュアップ演習

Day5:ストーリー構造化・内容洗練化

- 情報整理はIQ作業、ストーリー化はEQ作業

- 受け手の理解=構造化、気持ちの変容=ストーリー化

- AIが切り出した石膏を人間が石像に変える

- 洗練化とはオーダーメード化×受け手の心理の推測

【演習】 ストーリーづくり演習

Day6:スライド化の質と生産性を両立する

- スライドにどこまで注力することが成約につながるか

- スライド化のAIに丸投げは日本ではうまくいかない

- 限られたメッセージごとの図解をAIで実現する

- テキストの統一感をどう実現するか

【演習】 スライド作成演習

Day7:総合プレゼンテーション

- 「AI活用」は手段。ゴールは「プレゼンの質・生産性の向上」

- プレゼンテーションのフィードバックをAIから受ける

- フィードバックの質を高めるプロンプト集

【演習】 総括ロールプレイ

AI×プレゼン研修の3つの特徴

本研修が他のAI研修と一線を画す特徴が、以下の3つです。これらの特徴により、単なる知識習得に終わらない、実践的なスキル獲得を実現します。

開発者の専門性

AIとプレゼン、両方に深い理解を持つ「実務家」講師が設計

- 元エンジニアであり、現在はプレゼン研修の専門家である野村尚義が開発

- AIの技術的特性とビジネス活用・伝え方を熟知

- ツールの本質と伝達技術を掛け合わせた実践的な内容

20年以上のプレゼンテーション教育の実績

企業のリアルな課題とニーズに応えてきた経験がベース

- 20年以上にわたり、年間100件を超えるプレゼンテーション研修を実施

- 「伝える力」が求められるあらゆるビジネスパーソンを対象

- AI時代の「伝わる技術」へと内容を進化

受講者が「自分の業務で使える」と実感する設計

机上の空論ではなく、すぐに”自分ごと”になるワーク中心

- 受講者自身が自社資料を用いて「アップデート」できるワークを多数実施

- 研修期間中に実践して課題解決できる&次回に悩みを持ち寄れる連続講座設計

- 現場密着型のプログラムで実務への即時活用を実現

担当講師

マーキュリッチ代表取締役

マーキュリッチ代表取締役西野浩輝

「人は変われる!」をモットーに年間150日の企業研修をおこなう教育のプロフェッショナル。トップセールス・経営者・外資系勤務など、これまでの自身の経験を活かして、グローバルに活躍できるプレゼンター人材の輩出に取り組んでいる。

マーキュリッチ取締役

マーキュリッチ取締役野村尚義

15年間で20,000人のプレゼンを指導してきたプレゼン・アドバイザー。いつも選ばれ続けるトップ1%のプレゼンの分析から、成果直結型のメソッド"ダイヤモンド・プレゼンテーション戦略"を体系化し、それを用いた指導をおこなっている。

この研修で期待できる3つの効果

本研修に参加することで得られる効果は多岐にわたりますが、特に以下の3つの効果が期待できます。これらは単なる一時的なスキル向上ではなく、組織の長期的な競争力強化につながるものです。

プレゼン業務の質と生産性の同時向上

時間短縮と質向上の両立が実現

- 提案準備時間が従来比30-50%削減されながらも、内容の質が向上

- リサーチ、構成、表現、ビジュアル設計など各フェーズでの効率化

- 同じ時間でより多くの提案機会を創出できるようになる

ある受講者は「以前は1つの重要プレゼンに3日かけていたが、今は1日で仕上げられるようになった。しかも以前より内容が洗練されている」と報告しています。時間の使い方が変わり、より本質的な思考や提案内容の検証に時間を使えるようになります。

AIとの「共創スキル」の獲得による思考の進化

AIを道具として使いこなせる人材へ

- AIとの対話を通じて自らの思考を整理・発展させる習慣が形成される

- 「丸投げ」ではなく、人間とAIの強みを組み合わせた新しい働き方が習得できる

- 複数の視点から問いを深める思考法が身につく

この効果は単にプレゼン業務だけでなく、日々の意思決定やコミュニケーションにも波及します。「AIを使って考える」という新しい思考様式を獲得することで、発想の幅が広がり、自分の思考の盲点に気づける視点が養われます。

組織全体のAI活用レベルの底上げ

プレゼン業務からはじまる組織変革

- 個人のAIスキルレベルがLv.4からLv.7へ飛躍的に向上

- 研修で学んだことが現場に即時還元され、目に見える成果につながる

- プレゼン業務での成功体験が他業務へのAI活用の起点となり、組織全体のDXが加速

ある企業では、この研修後にAI活用の担当者を配置し、チーム内で成果事例を共有するミーティングを定期開催することで、部門全体のAI活用レベルが大幅に向上しました。プレゼン業務という「成果が見えやすい領域」から始めることで、AI活用の効果が実感しやすく、組織全体への波及効果も高まります。

これらの効果は、単なる「スキル向上」を超えて、働き方そのものや組織文化の変革にもつながります。AI時代の企業競争力を高める第一歩として、この研修は最適な起点となるでしょう。